1990er bis 2000er

Von der Wiedervereinigung zur Deutschen Einheit

Die Wiedervereinigung vollzieht die GdP auch auf gewerkschaftlicher Ebene. Bereits kurz nach dem Mauerfall hatte sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine neue Polizeigewerkschaft, die Gewerkschaft der Volkspolizei (GdVP), gegründet. Schnell wird aber deutlich, dass eine bundesweit einheitliche Organisation spürbar mehr Schlagkraft entfalten kann. Die GdVP organisiert seit Anfang 1990 rund 83.000 Mitglieder aus der Volkspolizei, der Feuerwehr, des Strafvollzuges und des Innenministeriums der DDR unter dem Dach des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB).

Ein außerordentlicher Gewerkschaftskongress beschließt später vor dem Hintergrund des unterzeichneten Einigungsvertrages, der Wiedervereinigung und der damit einhergehenden föderalen Strukturen der Polizei sowie der Auflösung des FDGB, die GdVP zum 30. September 1990 aufzulösen. Der überwiegende Teil der Mitglieder der GdVP tritt nach der Einheit der GdP bei.

Ab Oktober 1990 entstehen regionale GdP-Bezirke in den sogenannten neuen Ländern. Auch wenn das geteilte Deutschland nun der Vergangenheit angehört, sollte es ein langer Weg werden, bis die Einheit in allen Bereichen realisiert wird. Die GdP unterstützt die Kollegenschaft in Ostdeutschland beim Aufbau demokratischer und gewerkschaftlicher Strukturen. Während der das ganze Jahr 1993 andauernden Aktion „Demokratie braucht unseren Einsatz“ veranstaltet sie in fünf ostdeutschen Städten Foren und begleitet die neuen Kollegen und Kolleginnen auf ihrem Weg in den gewerkschaftspolitischen Alltag Deutschlands.

Streik

Die Angleichung der Gehälter im Osten ist auch für die GdP das bestimmende Thema dieses Jahrzehnts. Um der Forderung das nötige Gewicht zu verleihen, ruft die GdP 1992 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zum Streik auf. Mit der Erhöhung des Urlaubsgeldes und der Ausbildungsgehälter sowie einer allgemeinen Steigerung der Löhne und Gehälter um 5,4 Prozent kann ein Teilerfolg erzielt werden. Trotzdem erhalten Polizisten und Polizistinnen in den Ost-Ländern nur 74 Prozent des Gehalts, das im Westen bezahlt wird.

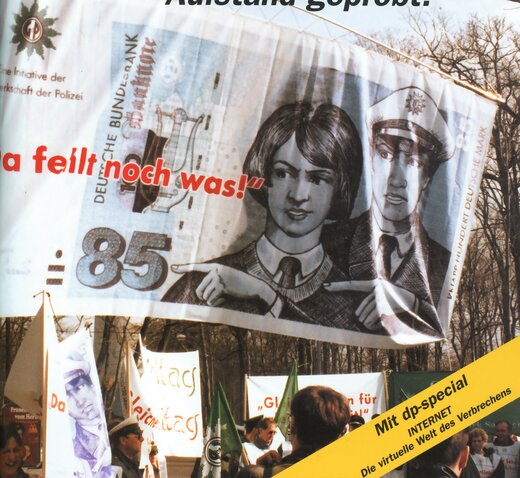

Diesem Missverhältnis widmet sich 1998 die GdP-Kampagne „Da fehlt noch was!“, bei der die Landesbezirke im Rahmen der Tarifverhandlungen auf 85 Mark verminderte „Hundertmarkscheine“ verteilen. Mit der Aktion „Schluss mit der Salamitaktik“ bekräftigt die Gewerkschaft ihre Forderung im folgenden Jahr nochmals eindrucksvoll.

GdP stellt sich gegen Rechtsextremismus

Während in den 1970er-Jahren die Gefahr von Links kam, beginnt es nun am rechten Rand zu brodeln. Die Ausschreitungen im sächsischen Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen (1991/92) bilden nur den Auftakt zu weiteren rechtsextremen Gewaltausbrüchen. Die GdP, deren Vorsitzender Lutz bereits 1990 für den Einsatz gegen Rechtsextremismus mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet worden war, verabschiedet auf ihrem Bundeskongress 1994 als deutliches Zeichen einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die rechtsextreme Deutsche Volksunion (DVU). Zwei Jahre darauf verstärken erstmals in Bosnien-Herzegowina auch deutsche Polizisten das Polizeikontingent der Vereinten Nationen (UN). 1999 besucht eine Abordnung der GdP die im Kosovo eingesetzten Kollegen.

„Gebremste Polizei“

Der 1995 geplanten Dienstrechtsreform zeigt die GdP symbolisch die „Gelbe Karte“. Der Protest zeigt Wirkung, und die Reform passiert das Parlament in deutlich abgemilderter Form. Auch Pläne, Zeitsoldaten mit einer verkürzten Ausbildung in den Polizeidienst zu übernehmen, können verhindert werden. Stattdessen macht sich die GdP für die zweigeteilte Laufbahn stark, die sich in einzelnen Bundesländern seit 1991 durchzusetzen beginnt. Mit ihrem „Thesenpapier zur zweigeteilten Laufbahn“ legt sie 1992 eine theoretische Blaupause vor. Nachdem bereits 1972 mit der Studie „Gebremste Polizei“ erste Forderungen nach einer Hochschulbildung für Polizeibeamtinnen und -beamte erhoben wurden, legt die GdP 1996 mit ihrem Papier „Forderungen der GdP zur Zukunft des höheren Polizeidienstes“ nach. Darin spricht sie sich für eine Weiterentwicklung der in Münster ansässigen Polizeiführungsakademie zu einer internen Hochschule der Polizei aus.

Mit einem neuen Grundsatzprogramm (1990) und dem seit 1992 bestehenden Gewerkschaftsbeirat als höchstem Gremium zwischen den Delegiertenkongressen modernisiert die GdP ihre Strukturen. Auch der 1990 auf den Weg gebrachte Frauenförderplan bereitet die gleichstellungspolitische Zukunft vor. Als Vorsitzender fungiert ab 1998 Norbert Spinrath.