Die Wendezeit im gewerkschaftlichen Rückspiegel

Mitte Juni, ein heißer Tag. DP spricht mit Dr. Andreas Bernig und Michael Peckmann über eine intensive, vielleicht auch teils hitzige Zeit. Über die Wende, die Gewerkschaft der Volkspolizei und den Übergang zur GdP. Beide sind Urgesteine der GdP Brandenburg. Bernig war langjähriger Landesvize, Vorsitzender des Polizeihauptpersonalrates und Landtagsabgeordneter, Peckmann ist Geschäftsführer und Gewerkschaftssekretär.

„Ja, wie bin ich zur Polizei gekommen?“, sagt Dr. Andreas Bernig und holt tief Luft. Das hänge mit seinem Studium zusammen oder auch mit der Erziehung. „Mein Vater war bei der Volksmarine und ich wollte eigentlich Offizier werden.“ Aber: Planänderung wegen eines Augenfehlers. Es folgte ein Studium an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Potsdam-Babelsberg – in der damaligen DDR. „Wir waren direkt an der Grenze zu West-Berlin. Die Akademie hieß bei uns deshalb Akademie am Zaun. Und weil ich als Student ein wenig herausgeragt habe, wurde mir fürsorglich der Staatsapparat vorenthalten und eine akademische Laufbahn mit Promotion eingeleitet.“ Da ihn, wie der heute 68-Jährige erzählt, die Wissenschaft nicht wirklich fasziniert hatte, empfand er die Doktorarbeit mit ihren 200 Seiten und noch einmal 200 Seiten Anhang als quälend. „Gepackt habe ich es aber“, und womöglich hat ihn dabei seine Funktion als freiwilliger Helfer der Deutschen Volkspolizei motiviert, die er bereits mit 18 Jahren angetreten war. Eingriffsbefugnisse durfte er nicht durchsetzen. Wenn, dann wurde das durch einen ihn begleitenden Polizisten angewiesen. „Ansonsten sorgte ich für Ruhe und Sicherheit, war Ansprechpartner für die Bürger und in Einsatzlagen auch Ordnungskraft.“ Erkennbar war er an einer roten Armbinde mit dem Zeichen der Deutschen Volkspolizei und der Beschriftung „Freiwilliger Helfer“. „Eines Tages sprach mich der Abschnittsbevollmächtigte von Potsdam-Babelsberg an. Willst Du nicht zur Polizei kommen“, erzählt der gebürtige Rostocker. Gekümmert hatte er sich jedoch schon selbst und bereits Kontakt aufgenommen. Am Ende wurde vereinbart: Er macht zunächst seinen Doktor und kommt dann zur Polizei. Gesagt, getan. Im Mai 1988 erhielt er akademische Würden und am 1. Juli wurde Bernig dann zum Hauptmann der Deutschen Volkspolizei ernannt.

„Ich trat als Oberinstrukteur für Agitation und Propaganda in der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei (BdVP) an, die für den Bezirk Potsdam oberste Polizeibehörde.“ Seinem Wirken in der Polizei hat sein Großwerden auf der wissenschaftlichen Seite sehr geholfen. Deswegen habe er auch nicht die agitatorischen Hardliner der Partei bemüht. „Ich war verantwortlich für die politische Bildung. Also habe ich Wissenschaftler von der Akademie zur BdVP geholt. Die haben dann zur Friedensfrage, zum Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und zur Wirtschaft in der DDR gesprochen. Und das hörte sich alles ein wenig anders an als das, was in den offiziellen Parteiorganen zu lesen war.“ Sein Chef habe ihm dabei weitgehend freie Hand gelassen. Als Mitarbeiter habe er lediglich seine Absichten und Pläne darlegen müssen. Die Antwort: „Mach mal, Doktor, hat er gesagt, und das habe ich dann auch.“ Bernig schaut zu Michael Peckmann und setzt neu an. Er berichtet von einem persönlich einschneidenden Erlebnis. „7. Oktober 1989, 40. Jahrestag der DDR. Auch in Potsdam demonstrierten Menschen. Als ich am nächsten Tag zum Dienst kam, bemerkte ich Leute, die mit ausgestreckten Händen und gespreizten Beinen an der Wand standen. Das hat mich sehr erschreckt. Bis dahin war mir nicht bewusst, wie die Polizei vorgeht, wenn sie jemanden fest- und dann ins Verhör nimmt.“ Es sei ein Schockerlebnis gewesen, betont er. Er verstand nicht, dass der Erste Sekretär der SED-Bezirksleitung, Günther Jahn in einer Versammlung erklärte, dass sie jetzt den Sozialismus retten müssten, einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht. „Aber ich sah dabei zu, wie wir die demonstrierenden Dissidenten flach hielten und einkassierten. Und da bin ich im Saal aufgestanden.“ Der Genosse Jahn würde irren, habe er mit fester Stimme gesagt. Da auf der Straße, das seien keine Dissidenten und Feinde des Sozialismus, das sei das Volk. Das Ergebnis: Totenstille im Saal und die Veranstaltung war beendet.

„Du hattest vorhin Urgestein gesagt“, schaut Michael Peckmann den Autor dieser Zeilen an. „Das macht schon betroffen, wenn man zurückdenkt, da war ich 28, 29“, schmunzelt er. Sein Weg zur Polizei verlief „eigentlich ganz normal“, sagt der Trebbiner. Abitur, dann drei Jahre Wehrersatzdienst bei der kasernierten Bereitschaftspolizei. Dies war die Alternative zum Dienst in der Nationalen Volksarmee. Dort wurde er für die Polizei geworben und absolvierte ein Studium der Finanzwirtschaft an der Berliner Humboldt-Universität. „1988 war ich fertig und fing als Leutnant der Volkspolizei im Finanzbereich an. Die Wende habe ich live als Polizist mitbekommen.“ Und wie war das? „Bedrückend, total“, so Peckmanns Antwort. Man habe gesehen und gespürt, dass das Land auseinanderfällt, dass es keinen Bereich mehr gab, wo alle vollzählig waren. Viele hätten über Ungarn und sonstige Wege die DDR verlassen. „Es hat überall geknistert und gebrannt, und im Fernsehen waren immer diese Jubelnachrichten. Das war bitter.“

Peckmann arbeitete in einem Bereich, in dem unter anderem Ordnungswidrigkeiten von Menschen erfasst wurden, die auf die Straße gegangen waren. Normale Bürger, die ihr Herz in die Hand genommen und für eine bessere Sache gekämpft hätten, verdeutlicht er. Auf der anderen Seite die Agitation: Draußen marschiert die Konterrevolution, und wir müssen bereit sein. „Gut, dass das alles friedlich über die Bühne gegangen ist.“

Es kam der Mauerfall. „Da durfte ich dann als Hauptmann der deutschen Volkspolizei am Grenzübergang Drewitz stehen, Visa prüfen und erteilen. Das ging im Sekundentakt“, führt Bernig fort. Dann die spannende Frage, wie es mit ihm weitergehen werde. Nach der leninistischen Staatstheorie wird der bürgerliche Staatsapparat zerschlagen. Bürgerliche Spezialisten würden jedoch weitermachen können, die anderen: abgesägt. „Aber, zu welcher Gruppe gehörte ich?“ Zupass kam Bernig, dass er zu Gewerkschaften promoviert hatte. „Das nahm ich als Ansatz zur Gründung einer Arbeitsgruppe in der Bezirksbehörde. Schnell bekam ich Kontakt zu Andreas Schuster. Der hatte bereits in Cottbus Strukturen aufgebaut. In Potsdam war auch Kriminalist Dietmar Michael zur Stelle, der die Gewerkschaft im Volkspolizeikreisamt gegründet hatte. „Ich rang mit mir. Als ehemaliger Vortänzer im Sozialismus wollte ich eigentlich weg. Meine Kollegen stimmten mich dennoch um. Die sagten, du hast zwar keine Ahnung von Polizei, aber du kannst Gewerkschaft. Du bleibst hier und organisierst das.“

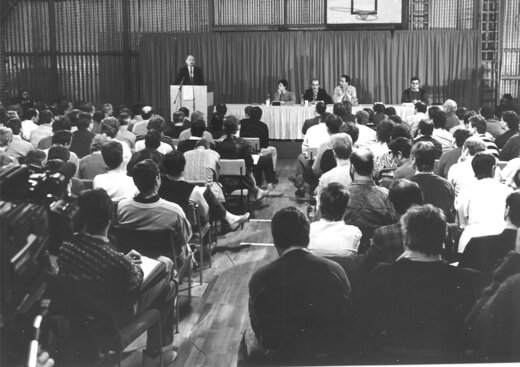

Am 10. Januar 1990 wurde in der Turnhalle der Hochschule der Volkspolizei in Berlin-Biesdorf der Weg zur Gewerkschaft der Volkspolizei (GdVP) bereitet. „Bei den Leuten kamen wir gut an“, sagt Bernig. „Wir haben den Genossinnen und Genossen Rückhalt gegeben. Die kamen freiwillig, und die Ersten waren die oberen Offiziere. Wir waren da, wir wurden akzeptiert und einbezogen.“

Peckmann stieg erst kurz nach dem Gründungsprozess ein. „Meinen Leutnantsdienst verrichtet ich in der Berliner Chausseestraße. „Einmal hörte ich, dass der GdVP-Zentralvorstand im gleichen Gebäude, nur eine Etage tiefer, untergekommen war. Dann bin ich mit weiteren Kollegen runter und auf Andreas Schuster gestoßen. Ihn kannte ich noch vom Studium. Wir haben gesprochen und schnell die Verbindung zu der bereits bestehenden gewerkschaftlichen Organisation im Ministerium geebnet.“ Er selbst sei gefragt worden, ob er den GdVP-Finanzbereich übernehmen würde. Diesen Posten hatte der heute 64-Jährige dann unmittelbar nach dem ersten Ordentlichen GdVP-Delegiertentag am 31. März und 1. April 1990 im sachsen-anhaltischen Aschersleben besetzt. „Übrigens bin ich wider Erwarten problemlos in die Freistellung gerutscht. Ich teilte dem Oberst mit, ich bin jetzt für die gewerkschaftliche Tätigkeit freigestellt und gehe eine Treppe runter.“ Der habe nur geantwortet, wenn das so ist, dann alles Gute. „Und dann haben wir unter anderem angefangen, Personalvertretungen ähnlich dem westlichen Muster zu organisieren. Da wir sehr frühzeitig Kontakt zur GdP aufgenommen hatten, erhielten wir noch vor dem 3. Oktober 1990 erste Schulungen.“

Bernig erinnert vorrangig zwei Namen, beide mit einschlägiger GdP-Vergangenheit und beide spätere NRW-Landesvorsitzende: Frank Richter und Werner Swienty. „Das waren unsere Lehrmeister. Wir haben rasch Personalvertretungsrechtsseminare ins Leben gerufen.“ Es habe die gesetzliche Regelung existiert, dass die Gewerkschaften in den Betrieben und in der Polizei gewissermaßen als Personalräte zu behandeln sind und dadurch die Freistellungen rechtlich abgesichert seien.“ „Auch der damalige GdP-NRW-Chef Klaus Steffenhagen hatte uns beruhigt. Er sagte, wir sind nicht die besseren Polizisten und sagen Euch, wo es lang geht. Ihr seid alt genug, aber wenn ihr Fragen habt, gerne“.

Auf dem Gründungskongress wurde eifrig um die Frage gestritten, ob die GdVP dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) beitreten solle. „Rein gefühlsmäßig, auch durch meine wissenschaftliche Beschäftigung bedingt, war ich dafür. Der Kongress beauftragte vier Leute, darunter auch meine Person, das Für und Wider eines Beitritts bis zum Morgen des folgenden Tages gegenüberzustellen. In dieser Frist haben wir das nicht geschafft. Und dann bin ich am 1. April in die Bütt des Kongresses und sorgte mit einer flammenden Rede für den Beitritt. Hinter meinem Rücken vernahm ich ein deutliches Grummeln. Das hatten sich wohl einige etwas anders vorgestellt.“

Nach Abschluss des Einigungsvertrages stimmte ein außerordentlicher Kongress im Kontext der Wiedervereinigung, der Länderhoheit in Polizeifragen sowie der Auflösung des FDGB dafür, die GdVP zum 30. September 1990 aufzulösen. Das Vermögen der Organisation wurde unter die Liquidationshoheit der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR, die Treuhand, gestellt und floss später den nach der Wiedervereinigung gegründeten Landesbezirken der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Beitrittsgebiet zu. Der überwiegende Teil der GdVP-Mitglieder folgte dem Beschluss des Auflösungskongress und trat der GdP bei. „Seitdem haben wir hier in Brandenburg einen Organisationsgrad zwischen 70 und 75 Prozent“, unterstreicht Peckmann.

So weit, so gut.

Als vorteilhaft bewerten Bernig und Peckmann die damalige dienstliche Polizei-Partnerschaft zu den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Bernig: „Die sind mit uns anders umgegangen, als das von anderen Kollegen aus den fünf neuen Ländern zu hören war. Der Gedanke, die Frage der Personalübernahme nach rechtsstaatlichen Prinzipien ablaufen zu lassen, also mit einer Einzelfallprüfung, wurde dank unseres Einsatzes mitgetragen.“ Dies bedeutete, dass bei Prüfungen zu Entlassungen auch Entlastendes gewürdigt wurde. Im sogenannten Gauck-Fragebogen habe jeder zu seinem Wirken in der Polizei zu DDR-Zeiten Auskunft geben müssen. Wer dort ehrlich geblieben ist und etwa eine IM-Tätigkeit zugegeben hatte, diese zudem beschrieb und begründete, bekam eine Chance, in Brandenburg übernommen zu werden.

Anderswo sei gesenst worden. Jeder, der etwas mit der Stasi zu tun gehabt hatte, sei geflogen. „Wir setzten als GdVP und GdP durch, dass die Leute in Beförderungsämter verbeamtet werden konnten. Das war zum Beispiel in Berlin und in Sachsen anders. Da sind alle aufs Eingangsamt zurückgestuft worden. Es ist doch für die eigene Persönlichkeit ein Unterschied, ob ich 4 Jahre bei der Polizei bin oder 16. Und wenn ich als Berufserfahrener ins Eingangsamt zurückgestuft werde, das ist doch der Hammer. Für uns war es einer der größten Erfolge, dass die Leute verbeamtet wurden: bis zu (mit) vier Jahren Dienstzeit im Eingangsamt, mit acht Jahren im ersten Beförderungsamt und mit 16 Jahren im dritten Beförderungsamt.“

Als Schlüsselerlebnis bezeichnet Bernig das Verhältnis während der Diskussion zur Vereinigung von Berlin und Brandenburg zur GdP Berlin. „Die Berliner Kollegen standen zügig auf der Matte und warfen die Frage des Zusammenschlusses auf. Der war in Berlin ja schon vor der Wiedervereinigung vollzogen. Aber die Delegation machte einen entscheidenden Fehler.“ Sie hatten eine Liste vorgelegt, wer im Fall des Zusammenschlusses hätte bleiben dürfen und wer nicht. „Und dort vermerkt war lediglich Andreas Schuster.“ Es folgte ein Machtwort des Genannten: „Dieses Vorgehen ist Feinde schaffen ohne Waffen“, sagte er, und es blieb neben zwei Bundesländern auch bei zwei GdP Landesbezirken.

Zuvor hatte es lose Partnerschaften zu West-Landesbezirken gegeben. Die GdP wendete sich an GdVP-Bezirksverbände und bot Unterstützung und Betreuung an. „Hessen für Thüringen, Baden-Württemberg für Sachsen und für uns waren es NRW und natürlich Berlin. Bernig spricht jedoch auch eine klare Ansage der GdP an. „Als GdVP hatten wir auch erörtert, ob wir selbstständig bleiben sollten. Aber klar wurde uns aus dem Westen verdeutlicht, dass im Falle einer Nichtauflösung der GdVP am nächsten Tag GdP-Leute kommen und in den Ostländern GdP-Strukturen aufbauen.“ Darauf war es dann nicht hinausgelaufen. Als dann die GdP Brandenburg gegründet wurde und auch alle anderen beigetreten waren, wurden die Organisationsstrukturen analog dem Westen aufgebaut. „Da ist aber keiner aufgetaucht und hat den großen Zampano markiert.“

1990 stießen die sogenannten Westberater zu den ostdeutschen Polizeien. „Die sind mit uns fair umgegangen. Wir wurden auf Augenhöhe behandelt, wie Personalräte und wie sich das gehört. Deren Aufgabe war es, unsere Polizeiorganisation auf Weststandard umzukrempeln“, lächelt Bernig. Natürlich habe der Anreiz, ein höheres Amt und eine Zulage zu erhalten, Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen motiviert, in den Osten zu wechseln. „Aber wir begrüßten es, dass uns die Westkollegen in die Augen geschaut, auf die Schulter geklopft und uns versichert haben, wahrscheinlich wären wir auch in der SED gewesen, wenn wir hier groß geworden wären. Das schafft etwas Verbindendes.

Stasidiskussionen hatte man in der GdP Brandenburg dennoch auch später noch, erinnert Peckmann. Für die Freigestellten habe es keine Ausnahme gegeben. Bernig: „Ich hatte Polizei nicht gelernt, aber ich wurde trotzdem als Verwaltungsbeamter im gehobenen Dienst der Polizei verbeamtet. Andreas Schuster und ich sind allerdings schon stolz darauf, dass wir die letzten waren, die die Urkunde erhalten haben.“ Es sei ihnen viel wichtiger gewesen, dass die anderen in die Puschen gekommen sind. „Aber schon 1990 haben wir die jeweiligen GdP- Ämter klar gezogen. Schuster und ich waren nämlich echte Spitzenfunktionäre“, lacht Bernig. Der Cottbusser sollte der Gewerkschaftschef bleiben, der Potsdamer den Vorsitz des Hauptpersonalrates übernehmen. „Bernig: Das habe ich dann 15 Jahre gemacht, dann ging es für mich in den Landtag.“

Der 5. Mai 1996 ist Peckmann und Bernig noch in guter Erinnerung. Der Tag der Volksabstimmung über eine Fusion der Länder Berlin und Brandenburg. Während den Staatsvertrag zwar die Mehrheit der Berliner Abstimmenden bejahte, verfehlte dieser die erforderliche Mehrheit der Abstimmenden in Brandenburg. „Für uns ein wichtiges Datum“, erzählt Peckmann. „Wir hatten vorab einen großartigen Tarifvertrag ausgehandelt. Unsere Kolleginnen und Kollegen wären sofort zu 100 Prozent bezahlt worden, also nach Westberliner Verhältnissen.“ „Wir waren im Gespräch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe“, führt Bernig fort. Der habe darauf hingewiesen, dass die Regierung den Gewerkschaften sehr entgegengekommen sei. Mit Blick darauf wäre eine Empfehlung zu einem Zusammenschluss mit Berlin von uns zu erwarten. „Wir haben natürlich unseren Kolleginnen und Kollegen die Entscheidung überlassen und keine Empfehlung abgegeben. Das ist auch keine gewerkschaftliche Aufgabe.“ Berlin habe jedoch mit unbedachten, teils flapsigen Äußerungen das negative Wahlergebnis beeinflusst. „Wenn ein führender CDU-Politiker verkündet, Brandenburg, das ist Berlin mit angeschlossener Landschaftspflege, und wir sollten doch endlich einmal aus unseren sozialistischen Wärmestuben kommen, na ja.“ Bei der Ergebnisbekanntgabe sei er zwar nicht dabei gewesen, sagt Bernig, er wisse jedoch, dass der vor Ort befindliche Andreas Schuster seiner Freude freien Lauf ließ. Peckmann: „Wir bekamen die Chance, unseren Weg zu gehen. Uns wurde kein System übergestülpt, das wir nicht wollten.“

Noch zu Zeiten der GdVP sei es das Ziel gewesen, die Menschen im Polizeidienst zu halten. Also gewerkschaftliche Strukturen aufzubauen und Beschlüsse zu vereinbaren, die den Leuten helfen. Peckmann: „Es war nicht leicht, in der DDR Polizist zu sein. Als Staatsorgan wurdest du permanent schräg angeschaut. Für viele war es jedoch auch eine Berufung.“ Heutzutage habe sich dies bei nicht wenigen in Richtung Job gedreht.

„Für mich persönlich war es mit die komplizierteste Phase meines Lebens als stellvertretender GdP-Landesvorsitzender plötzlich im Landtag zu sitzen und dort denn Spagat zwischen Arbeitnehmervertretung und Arbeitgeberseite zu bewerkstelligen“, bilanziert Bernig, der zunächst Teil der PDS-, dann der Linken-Fraktion war. In der Opposition zwischen 2005 und 2009 sei es noch vergleichsweise einfach gewesen. „Da konntest du den Hals aufreißen, wenn es um den Haushalt ging.“ Ab 2009 habe man jedoch in einer Koalition mit der SPD regiert. Schwierige Entscheidungen wie das Abschmelzen des Polizeipersonals hätten mitgetragen werden müssen. „In der Polizei haben wir damit keine Punkte gesammelt.“

Sehr gefreut hatte sich Bernig über die Auszeichnung mit der Hans-Böckler-Medaille im Jahr 2021. Sie ist die höchste Ehrung der Gewerkschaften in Deutschland. Mit ihrer Verleihung werden besondere Verdienste im gewerkschaftlichen Bereich, vorrangig ehrenamtliches Engagement, gewürdigt. Der damalige Brandenburger GdP-Landeschef fand starke Worte. Schuster sagte, Bernig sei ein Gewerkschafter durch und durch. Er habe den Kritikern getrotzt und seine Doppelfunktion als Landtagsabgeordneter und in der GdP gemeistert. „Ja, und dann hat Andreas noch hinzugefügt, dass ich im Zweifel immer der Gewerkschaft den Vorzug gegeben hätte. Das hat mich berührt.“